Kultur

„Fahrenheit 451“ am Theater Bielefeld

Ray Bradbury meets Radiohead

(Quelle: © Joseph Ruben // jr@josephruben.com)

GDN -

„Fahrenheit 451“ feierte am vergangenen Samstag Premiere am Theater Bielefeld. Michael Heicks ist eine beeindruckende, bildgewaltige, spartenübergreifende Inszenierung gelungen, bei der Ray Bradburys düstere Vision mit der großartigen Musik der Band Radiohead verknüpft wird.

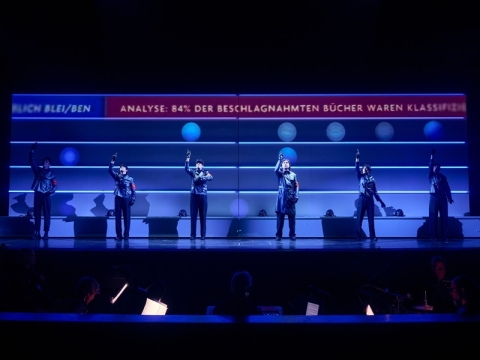

„Please could you stop the noise? I'm trying to get some rest.” Mit den Klängen des Radiohead-Songs „Paranoid Android”, einem komplexen Stück über Einsamkeit und Isolation, Paranoia und Chaos, nimmt die innere Reise des Protagonisten Guy Montag am Theater Bielefeld ihren Anfang. „I may be paranoid, but not an android.” Auf der Bühne scheinen empfindungslose Androiden aufzutauchen – Feuer(wehr)männer und -frauen in martialischer Uniform, die sich roboterhaft im kalten Neonlicht bewegen.

Guy Montag ist Feuermann – jedoch werden in der autoritär gesteuerten und gleichgeschalteten Gesellschaft, in der er und seine Kolleginnen und Kollegen leben, keine Brände gelöscht, sondern Bücher, deren Besitz grundsätzlich verboten ist, verbrannt.

Die Begegnung mit der freigeistigen Clarisse lässt Montag die Ungeheuerlichkeit der gesellschaftlichen Zustände bewusst werden. Ähnlich einem zeitgenössischen Puck aus dem Sommernachtstraum tänzelt der liebenswerte Wirbelwind um Montag herum und zaubert dessen Wesenskern aus ihm heraus, indem sie wegweisende Fragen stellt. „Ist ihnen schon aufgefallen, wie sehr die Menschen heutzutage einander wehtun?“ „Sind sie glücklich?“ Montag beginnt zu zweifeln.

Das bittersüße „No Surprises“ erklingt, dessen sanfte Melodie mit dem harten Text, der Unzufriedenheit, eintönige Routine und den Wunsch nach einem Ausweg aus einem unerfüllten Leben thematisiert, kontrastiert.

Die Begegnung mit der freigeistigen Clarisse lässt Montag die Ungeheuerlichkeit der gesellschaftlichen Zustände bewusst werden. Ähnlich einem zeitgenössischen Puck aus dem Sommernachtstraum tänzelt der liebenswerte Wirbelwind um Montag herum und zaubert dessen Wesenskern aus ihm heraus, indem sie wegweisende Fragen stellt. „Ist ihnen schon aufgefallen, wie sehr die Menschen heutzutage einander wehtun?“ „Sind sie glücklich?“ Montag beginnt zu zweifeln.

Das bittersüße „No Surprises“ erklingt, dessen sanfte Melodie mit dem harten Text, der Unzufriedenheit, eintönige Routine und den Wunsch nach einem Ausweg aus einem unerfüllten Leben thematisiert, kontrastiert.

Versteht man die Existenz von Büchern als Symbol für freies Denken und das Bewahren von Wissen, beschreibt Ray Bradbury in seinem Roman aus dem Jahre 1953 – geschrieben während der berüchtigten McCarthy-Ära - Vorgänge, die aktuell alarmierende Realität werden. So deutet die Bielefelder Inszenierung die Vorgänge an der Harvard-Universität an, der kürzlich Fördermittel in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar entzogen wurden, da diese sich weigerte, den geforderten Auflagen bezüglich Diversitätsprogrammen, Zulassungsverfahren, Verhaltensregeln und Personalentscheidungen nachzukommen.

Zunehmend werden in den USA Bücher aus Bibliotheken entfernt, so hat das Verteidigungsministerium angeordnet, Werke zu Themen wie Rassismus, Diversität und Inklusion aus Büchereibeständen zu beseitigen.

Zunehmend werden in den USA Bücher aus Bibliotheken entfernt, so hat das Verteidigungsministerium angeordnet, Werke zu Themen wie Rassismus, Diversität und Inklusion aus Büchereibeständen zu beseitigen.

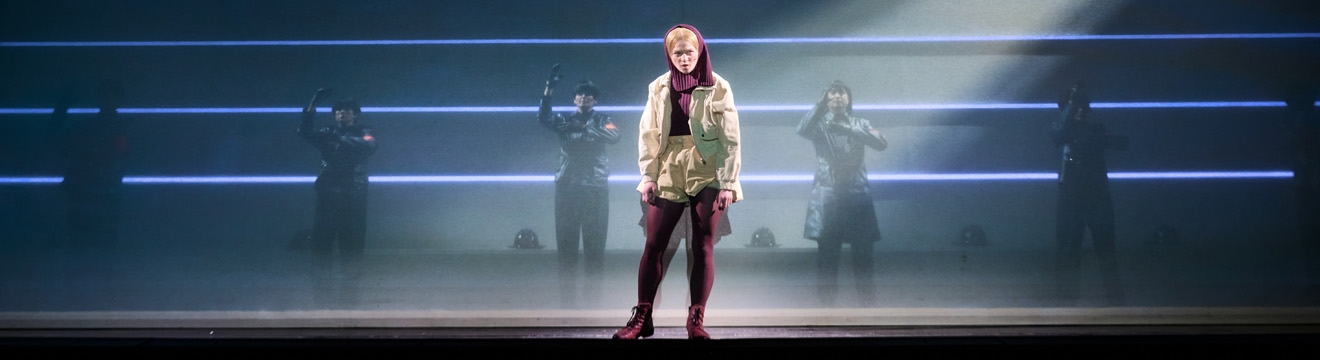

Michael Heicks, dem scheidenden Intendanten des Theaters Bielefeld, ist eine Grenzen sprengende, bildgewaltige Inszenierung gelungen, in der auf der Bühne geschauspielert, gesungen und getanzt wird, Soundeffekte und Livemusik zu hören sind, Lichteffekte und große Videowände zum Einsatz kommen. Die Fallhöhe ist entsprechend hoch, doch da es sich bei den vielen Regieideen nicht um bloße Effekthascherei handelt, sondern diese dem Stück und der Inszenierung dienen, fügen sich diese zu einem stimmigen, beeindruckenden Theaterabend zusammen.

Annette Breuer hat ein wirkungsvolles Bühnenbild geschaffen. Mobile Trennwände schaffen im Handumdrehen neue Räume und fungieren zugleich als Leinwände. Die ZuschauerInnen blicken auf nächtliche Gebäudefassaden, flackernde Lichter, bedrohlich aufsteigende Rauchsäulen, kühle Neonlichter und grelle Scheinwerfer sowie Videoeinspielungen und Nachrichtenticker. All dies erzeugt wechselnde visuelle Eindrücke, die der Comicwelt, der Pop-Art oder einer an Robert Wilson erinnernden Ästhetik entstammen.

Der Glanzpunkt des Abends ist der großartige Einfall, der ursprünglich von Daniel Rohr am Züricher Theater Rigiblick konzipiert wurde, Bradburys Dystopie von der Musik der Band Radiohead kommentieren zu lassen. Den exquisiten Musikern - Lothar Müller (Gitarre), Patrick Reerink (Cello), Johannes Huth (Bass/Bassgitarre), Albrecht Husen (Schlagzeug) – gelingt es unter der Leitung von Laurenz Wannenmacher fulminant, die komplexe Musik der britischen Gruppe filigran und kraftvoll darzubieten.

Für einen emotionalen Höhepunkt des Abends sorgt in einer beeindruckenden Choreografie (Gianni Cuccaro) die Tänzerin Laura Martín Rey, die sich nicht von ihren Büchern trennen will und mit ihnen in Flammen aufgeht. Im Anschluss erklingt „Burn the witch“ – ein Song, der vor Massenüberwachung und Gruppendenken warnt und nach der ersten Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten vom Radioheadsänger Thom Yorke auf den sozialen Medien verbreitet wurde – offenbar als Warnung vor der aufkommenden politischen Agenda des neugewählten Staatsoberhauptes.

Michael Heicks ist eine beeindruckende Inszenierung gelungen, die unterhält und inspiriert. Die Produktion begeistert aufgrund der großartigen Leistung der Menschen auf und hinter der Bühne – dies umfasst das großartige Schauspielensemble, die Musiker sowie die Licht-, Video- und Bühnentechnik. Entsprechend begeistert zeigte sich das Publikum bei der Premiere und würdigte das Stück mit langanhaltendem Applaus und Standing Ovations.

Für den Artikel ist der Verfasser verantwortlich, dem auch das Urheberrecht obliegt. Redaktionelle Inhalte von GDN können auf anderen Webseiten zitiert werden, wenn das Zitat maximal 5% des Gesamt-Textes ausmacht, als solches gekennzeichnet ist und die Quelle benannt (verlinkt) wird.